走近新时代劳动者(下篇)丨郑大一附院内分泌医学部主任秦贵军 “三盏灯”下的医者人生

走近新时代劳动者(下篇)丨郑大一附院内分泌医学部主任秦贵军 “三盏灯”下的医者人生

走近新时代劳动者(下篇)丨郑大一附院内分泌医学部主任秦贵军 “三盏灯”下的医者人生 凌空(língkōng)翘起的琉璃瓦屋檐。

凌空(língkōng)翘起的琉璃瓦屋檐。

铁旗杆(qígān)上,巨龙盘绕而上。

铁旗杆(qígān)上,巨龙盘绕而上。

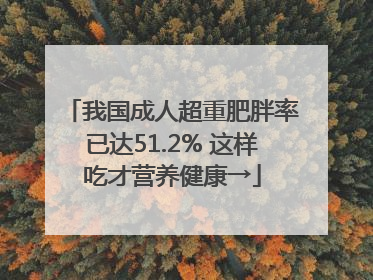

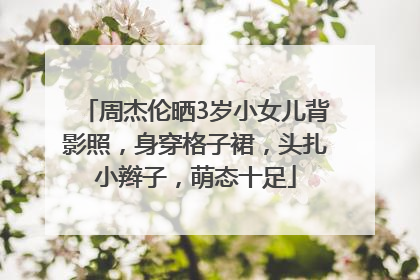

悬鉴楼明间东缝断面图(duànmiàntú)

高18.36米、长20米、宽18米,分上中下(shàngzhōngxià)三层,为三重檐歇山顶式建筑。正脊两侧(liǎngcè)装饰有(yǒu)行龙、牡丹图案,中间置琉璃楼。楼内竖(shù)20根合抱大柱,下有三层柱础,上层多为鼓形,下层为正方形鼓座,四面雕刻麒麟、狮子、牛、马等图案。

悬鉴楼明间东缝断面图(duànmiàntú)

高18.36米、长20米、宽18米,分上中下(shàngzhōngxià)三层,为三重檐歇山顶式建筑。正脊两侧(liǎngcè)装饰有(yǒu)行龙、牡丹图案,中间置琉璃楼。楼内竖(shù)20根合抱大柱,下有三层柱础,上层多为鼓形,下层为正方形鼓座,四面雕刻麒麟、狮子、牛、马等图案。

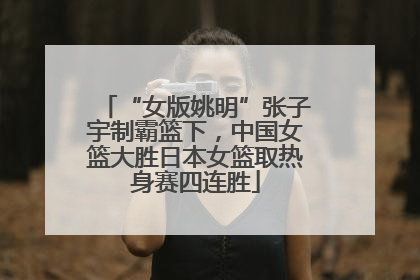

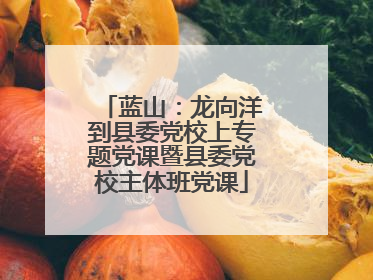

赊店古镇略图。图书《社旗山陕(shānshǎn)会馆》附录资料图片

□本报记者 张体义/文(wén) 邓放/图

“锣鼓(luógǔ)一打颤索索,山陕庙里景致多:大殿(dàdiàn)底下‘九龙口’,铁旗杆在那戏楼后头竖;站在中间往南望,直(zhí)望见有座花影壁墙——狮子斗宝虎登山,二龙戏珠正当间……”

5月22日,河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱、社旗县文化广电和旅游局(lǚyóujú)文物专家张合信一边漫步(mànbù)在社旗县赊店古镇最繁华的(de)瓷器街上,一边为记者介绍南阳流传200多年的《旱船歌》中描绘的赊店古镇的繁华、山陕会馆(huìguǎn)的辉煌。

沿途路过福建会馆、蔚盛长票号、厘金局,到了岔路口,迎面(yíngmiàn)是一座装饰华丽的琉璃照壁(zhàobì),照壁后面,便是久负盛名的社旗山陕会馆。

河南明清时期有几个著名的古镇,周家口镇、道口镇(dàokǒuzhèn)、朱仙镇、赊店镇等都是因(yīn)为水运而繁荣的中原商业重镇(zhòngzhèn)。赊店镇因“北走汴洛,南船北马,总集百货”名扬四海,民间有“金汉口、银赊店”之称。

站在照壁和悬鉴楼之间的院落里,面前是高高的霄汉铁旗杆和欠身而立的石狮(shíshī),既威严又亲切(qīnqiè)。

张合信介绍,社旗山陕会馆是当年在(zài)赊店经商的山陕二省商人集资(jízī)兴建的同乡会馆,因馆内敬奉关公,又名关公祠(cí)、山陕庙,实际上是一座商业会馆和关帝庙合二为一的古代建筑群。

社旗山陕会馆始建(shǐjiàn)于清乾隆二十一年(nián)(1756年),经嘉庆、道光、咸丰、同治至光绪十八年(1892年)竣工,共历六帝136年,是全国会馆中唯一得到慈禧御笔之宝的(de)民间商会建筑。

山陕会馆的(de)建设不是一次完成(wánchéng)的,主要有(yǒu)两次大的营建活动。第一次始于清乾隆年间,首创主体建筑(jiànzhù)春秋楼、悬鉴楼、东西辕门、琉璃照壁等,会馆初具规模。清咸丰年间,春秋楼等后半部分被烧毁。第二次营建始于清同治八年(bānián)(公元1869年),建造(jiànzào)了今日所见之大拜殿、大座殿、药王殿、马王殿、东西廊房等建筑。两次大的营建活动之间,还有一些小规模的建设。

时至今日(shízhìjīnrì),社旗山陕会馆整体建筑分前、中、后三进院落。位于中轴线上的建筑有琉璃照壁、悬鉴楼(xuánjiànlóu)、石牌坊、大拜殿、大座殿、春秋楼基址(jīzhǐ)。

杨东昱曾于20世纪90年代在山陕会馆内(nèi)进行过长达数月的测绘工作,对会馆的建筑、装饰(zhuāngshì)颇为熟悉。

她介绍,山陕会馆用地受城镇布局影响,东西狭窄,南北(nánběi)较长(jiàozhǎng),南部受街道影响被迫内敛,规划平面不很理想。但设计者充分结合(jiéhé)各组建筑功能,运用各种对比、组合手法(shǒufǎ),因地制宜(yīndìzhìyí),巧妙规划,形成了狭而不促、闭而不塞、庄严恢宏的艺术效果。会馆建筑各部比例很多不符合清代官式建筑的规定(guīdìng),而是根据实际(shíjì)功能需要灵活设计的。最具特色的是采用了多样化的单体建筑和屋顶组合手段,使建筑形象丰富多变。

张合信说,山陕商人财力雄厚,而且相互攀比,“运巨材于(yú)楚北,访名匠于天下”。其选材范围之广、材质之优、延聘工匠之多(zhīduō),非常罕见。各地的(de)能工巧匠齐集赊店,各展绝技,从而使社旗山陕会馆的建筑艺术达到了(le)当时的巅峰。

故宫博物院原副院长(yuànzhǎng)单士元曾题词赞其“辉煌壮丽,天下第一”。在全国现存的80余座同类建筑中(zhōng),首家被国务院列为全国重点文物保护单位,业内专家称其为“中国(zhōngguó)第一会馆”。

山陕会馆规模不大(dà),南北总长只有150多米,但给人的感觉是(shì)处处透着奢华和精巧。

站在悬鉴楼和大拜殿之间(jiān)的(de)“万人庭院”中,环顾四周,硬山、歇山、悬山三种(sānzhǒng)形式的屋顶错落有致(cuòluòyǒuzhì)地组合到一起,营造出的建筑组群丰富多变、和谐而庄重。飞檐翘角间,藏着的不仅是晋商秦贾的财富密码,还有中国传统建筑中蕴含的人文精神。

杨东昱说,从建筑装饰上(shàng)来看,会馆的木雕、石雕、砖雕、琉璃、彩画、泥塑等,其(qí)镂雕之精巧、内容之丰富、色彩之华丽,超出想象。尤其是石雕、木雕和砖雕,有极高的艺术性。当年测绘时,她的指尖(zhǐjiān)轻轻拂过那些被岁月包浆的木雕构件,仿佛能感受到工匠刻刀下的心跳。他们用刀(yòngdāo)刻下的不只是图案(túàn),更是时代的印记。

会馆里石雕随处可见,集全部石雕技法于一体,圆雕(yuándiāo)(yuándiāo)、透雕、浮雕、平雕、线雕齐全。浮雕的(de)素平、减地平级、压地稳起(wěnqǐ)、剔起地突等技法,均得以恰如其分地运用。雕饰形式和内容包括圆雕狮、虎、麒麟、英召等动物造型,圆雕石榴、仙桃等瓜果造型,透雕、高浮雕人物故事(gùshì)及各种吉祥装饰图案。人物故事雕图则尽得(jǐndé)我国历代绘画与雕刻艺术之神韵,雕绘出了李白、杜甫、十八学士等一系列令人视之难忘的人物形象。会馆石雕题材的选择与分布亦颇具匠心。悬鉴楼正门两侧四幅石雕皆为(wèi)西汉、三国(sānguó)历史(lìshǐ)典故,体现会馆是敬祀关公的所在。戏台石栏则多为戏剧故事,与装饰主体和谐统一。

张合信介绍,会馆(huìguǎn)石雕所用石材皆为青白石,石质细腻(xìnì),纹理精美,来自久负盛名的(de)石材产地南阳蒲山。蒲山的著名石雕艺人也(yě)参与了会馆石雕雕制,展示了南阳民间石雕艺人的精湛功力和高超的艺术创造力。

山陕会馆的木雕与石雕并称“双绝”。木雕的使用范围很广,额枋、雀替、垂花门、格扇、槛板、匾额框饰乃至斗拱昂嘴、耍头皆施以木雕,几乎达到了(le)无木不雕的境地,并大量(dàliàng)使用雕镂工艺最为复杂、最具木雕艺术表现力的透雕。人物雕饰善于运用(yùnyòng)形体(xíngtǐ)语言,形象突出、鲜活(xiānhuó)生动、夸张传神。木雕题材宽泛,文学名著、历史典故、戏剧故事、神话传说及当地流传(liúchuán)的民间故事都在创作者视野之内。

山陕会馆的砖雕装饰比之石雕、木雕,虽然分布面积较小,但亦不乏(bùfá)精美之作(zhīzuò)。

尤其让记者感兴趣的(de)(de)是,在商人聚会之所,装饰内容却给观众展示出既(jì)崇商更尊儒崇文(chóngwén)的氛围。大量引经据典的匾额楹联,“十八学士”“八爱图”等文人学士故事图案的反复出现,使会馆的装饰艺术以其独特的魅力,风标独树于我国古建筑之林。

著名古建筑(gǔjiànzhù)专家、学术泰斗(tàidǒu)杨廷宝、罗哲文、郑孝燮、吕济民、单士元等曾相继到会馆考察研究,均对其建筑装饰艺术给予高度评价。罗哲文、郑孝燮题词“高楼杰阁,巧夺天工,精雕细琢(jīngdiāoxìzuó),锦绣装成(chéng),公输匠艺,壮哉斯馆”。国家文物局原局长(júzhǎng)吕济民称赞:“艺术辉煌,绝无仅有。”

“赊店有个春秋楼,半截还(hái)在天里头。”当地人(dāngdìrén)常用这句顺口溜形容春秋楼之高。

春秋楼是山陕(shānshǎn)会馆第一期工程(gōngchéng)的核心建筑,清乾隆四十七年(公元1782年)竣工,遗憾的是几十年后毁于战火,至今只存基址。

中国传统土木建筑最怕的就是水(shuǐ)与火。

在山陕会馆采访,记者发现会馆主要(zhǔyào)建筑琉璃瓦屋面上(shàng)都有一排一排的小佛像形象的钉帽,核心建筑大座殿屋顶前后坡多达5排。

张合信介绍,社旗山陕会馆主要建筑殿顶坡高而(ér)陡(dǒu),坡陡利于排水,但瓦容易脱落。为了防止殿顶筒瓦脱落,一些特定部位的(de)筒瓦留有孔,用粗大的瓦钉固定,固定后套上钉帽,既防水又美观。

仿佛是为了验证这种说法。22日下午正在采访时,突然天降大雨(dàyǔ),一时间会馆内雨雾弥漫。站在廊房的屋檐下(wūyánxià),记者(jìzhě)一行看到大殿屋檐下水流如注,院内却没有明显积水。

张合信感慨道:“我们真得(dé)佩服古人排水的(de)智慧。虽然会馆内地势比周边还低,但很少积水。建设会馆时取土挖了一个大坑(dàkēng),工程完工后大坑成为会馆的排水坑,有(yǒu)地下排水道相连,本地人称为‘西大坑’。大坑有水沟和西边的赵河相通,形成了一个独立的排水系统。”

20世纪90年代,国家拨专款,由河南省古代建筑(jiànzhù)保护研究所(河南省文物建筑保护研究院前身)承担勘查、维修加固设计,对其进行了(le)长达数年(shùnián)的(de)维修保护。此后,河南省文物建筑保护研究院还(hái)曾多次参加会馆的保护设计及维修工程,2012年还参与制定山陕会馆的文物保护规划。

张合信(zhānghéxìn)说:“我参加(cānjiā)工作40多年,经历过会馆的多次维修。会馆的维修主要在屋顶(wūdǐng),根基、梁架基本没动过,足见当时建筑质量之高。历史上会馆也进行(jìnxíng)过多次修缮,山陕商人曾经为复建春秋楼进行过捐款,后来感觉复建无望,就用这笔钱对会馆进行了全面的整修。”

赊店古镇、山陕会馆,如今是诚信教育基地,也是万里茶道河南段申遗的重要遗产点,更是社旗县发展旅游的核心要素。当地始终坚持充分保护和适度开发(kāifā)并重,在最大程度保护古镇景观(jǐngguān)的基础上开发本地(běndì)资源,连续举办关公文化旅游节、赊店书会和农民(nóngmín)文化节等节会活动,提高(tígāo)古镇的吸引力。

两河分秋色(qiūsè),名镇跨古今。社旗县以创建5A级景区为目标,以万里茶道联合申遗为动力,正在积极推动(tuīdòng)当地文化旅游事业的发展。

5月(yuè)23日早晨,记者再次来到山陕会馆拍照。雨后初晴,彩色的琉璃瓦殿(diàn)顶在阳光下更加熠熠生辉……

赊店老地图(dìtú)中的“万里茶道”

在赊店古镇(gǔzhèn)采访(cǎifǎng),到处都能看到一张古老的“赊店古镇略图”,大型学术专著《中国古代建筑》之《社旗山陕会馆》中附录的第一张照片也(yě)是这张地图。这张老地图有怎样的来历,又蕴含着什么样的历史(lìshǐ)信息?记者采访了河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱。

杨东昱介绍(jièshào),这张地图是民间收藏者20世纪50年代收藏的,属于石印地图,墨笔绘制处在蜿蜒的赵河、潘河交汇处的赊店古镇。图上(túshàng)绘制了古镇的城池、街道的布局,主要设施和大部分街道的名称(míngchēng)。图内的城墙(chéngqiáng)与(yǔ)城门是清咸丰七年(公元1857年)春秋楼焚毁后所修,是外埠商人(shāngrén)在交通枢纽地建造的一座商人自治的商业堡垒。图中西部绘出山陕会馆及排水设施“西大坑”。西北门外的“老庙”其实是山陕商人购置的用于暂时安葬亡故同乡(tóngxiāng)的义地。

老地图形象地描绘了长江最大的支流——汉水最北端水路与陆路交会处赊店古镇的地理环境和(hé)古镇形态。老地图南端,赵河北岸有处标注“后河”的地方即为(jíwèi)赊店古镇重要(zhòngyào)设施——拥有环形内港的古码头。该码头为明末至(zhì)民国时期(mínguóshíqī)重要的水运码头,是南北贸易水陆交通转换之处。

赊店是清代南北方(nánběifāng)长距离的茶叶贸易(màoyì)兴盛后,“万里茶道”南线水路运输的北端点,货物在此地上岸转为陆路,然后辗转北上(běishàng)。北上路线有多条,主要一条经方城垭口至平顶山、洛阳,从孟津渡黄河,过济源和焦作后翻越(fānyuè)太行山进入山西。

赊店古镇拥有七十二条商业街(shāngyèjiē)和三十六条胡同的(de)格局(géjú),分行划市相聚经营,可谓我国较早的专业化市场类型。在这一时期,镇区(zhènqū)开始大量建造公共建筑和商业建筑,现存的码头、会馆、茶庄、票号、镖局(biāojú)、厘金局等与商贸相关的各类建筑遗存记录了昔日的繁盛,留下了“万里茶道”的印记。

山西祁县(qíxiàn)茶商王载赓于民国初年(mínguóchūnián)毛笔手抄的《行商遗要》,详细记录了从福建武夷山到山西祁县“茶叶之(zhī)路”各水陆交通站点的情况,是关于“万里茶道”的重要文献。其中“赊店发货(fāhuò)总论(zǒnglùn)”有述:“此处码头(mǎtóu),百货皆聚,陆路为首。在彼发货之人,更易精细、活便(huóbiàn),不可值滞……”并在“陆路篇”“茶路篇”“水路(shuǐlù)篇”多次记述赊店镇。“万里茶道”沿路所涉及的重要城镇多标出与赊店的距离,其中有“祁至赊店十九站,计陆路一千三百五十五里”,可见赊店在“万里茶道”中的重要地位。

所在地:南阳市(nányángshì)社旗县

建筑年(nián)(nián)代:始建于清乾隆二十一年(1756年),清光绪十八年(1892年)落成,共历六帝136年。

建筑功用:由清代山西、陕西商人共同建造,用于(yòngyú)同乡(tóngxiāng)联谊、商务洽谈及祭祀关帝。

建筑之最:在全国(quánguó)现存的80余座同类建筑中,首家被(bèi)国务院列为全国重点文物保护单位,被誉为“中国第一会馆”。

赊店古镇略图。图书《社旗山陕(shānshǎn)会馆》附录资料图片

□本报记者 张体义/文(wén) 邓放/图

“锣鼓(luógǔ)一打颤索索,山陕庙里景致多:大殿(dàdiàn)底下‘九龙口’,铁旗杆在那戏楼后头竖;站在中间往南望,直(zhí)望见有座花影壁墙——狮子斗宝虎登山,二龙戏珠正当间……”

5月22日,河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱、社旗县文化广电和旅游局(lǚyóujú)文物专家张合信一边漫步(mànbù)在社旗县赊店古镇最繁华的(de)瓷器街上,一边为记者介绍南阳流传200多年的《旱船歌》中描绘的赊店古镇的繁华、山陕会馆(huìguǎn)的辉煌。

沿途路过福建会馆、蔚盛长票号、厘金局,到了岔路口,迎面(yíngmiàn)是一座装饰华丽的琉璃照壁(zhàobì),照壁后面,便是久负盛名的社旗山陕会馆。

河南明清时期有几个著名的古镇,周家口镇、道口镇(dàokǒuzhèn)、朱仙镇、赊店镇等都是因(yīn)为水运而繁荣的中原商业重镇(zhòngzhèn)。赊店镇因“北走汴洛,南船北马,总集百货”名扬四海,民间有“金汉口、银赊店”之称。

站在照壁和悬鉴楼之间的院落里,面前是高高的霄汉铁旗杆和欠身而立的石狮(shíshī),既威严又亲切(qīnqiè)。

张合信介绍,社旗山陕会馆是当年在(zài)赊店经商的山陕二省商人集资(jízī)兴建的同乡会馆,因馆内敬奉关公,又名关公祠(cí)、山陕庙,实际上是一座商业会馆和关帝庙合二为一的古代建筑群。

社旗山陕会馆始建(shǐjiàn)于清乾隆二十一年(nián)(1756年),经嘉庆、道光、咸丰、同治至光绪十八年(1892年)竣工,共历六帝136年,是全国会馆中唯一得到慈禧御笔之宝的(de)民间商会建筑。

山陕会馆的(de)建设不是一次完成(wánchéng)的,主要有(yǒu)两次大的营建活动。第一次始于清乾隆年间,首创主体建筑(jiànzhù)春秋楼、悬鉴楼、东西辕门、琉璃照壁等,会馆初具规模。清咸丰年间,春秋楼等后半部分被烧毁。第二次营建始于清同治八年(bānián)(公元1869年),建造(jiànzào)了今日所见之大拜殿、大座殿、药王殿、马王殿、东西廊房等建筑。两次大的营建活动之间,还有一些小规模的建设。

时至今日(shízhìjīnrì),社旗山陕会馆整体建筑分前、中、后三进院落。位于中轴线上的建筑有琉璃照壁、悬鉴楼(xuánjiànlóu)、石牌坊、大拜殿、大座殿、春秋楼基址(jīzhǐ)。

杨东昱曾于20世纪90年代在山陕会馆内(nèi)进行过长达数月的测绘工作,对会馆的建筑、装饰(zhuāngshì)颇为熟悉。

她介绍,山陕会馆用地受城镇布局影响,东西狭窄,南北(nánběi)较长(jiàozhǎng),南部受街道影响被迫内敛,规划平面不很理想。但设计者充分结合(jiéhé)各组建筑功能,运用各种对比、组合手法(shǒufǎ),因地制宜(yīndìzhìyí),巧妙规划,形成了狭而不促、闭而不塞、庄严恢宏的艺术效果。会馆建筑各部比例很多不符合清代官式建筑的规定(guīdìng),而是根据实际(shíjì)功能需要灵活设计的。最具特色的是采用了多样化的单体建筑和屋顶组合手段,使建筑形象丰富多变。

张合信说,山陕商人财力雄厚,而且相互攀比,“运巨材于(yú)楚北,访名匠于天下”。其选材范围之广、材质之优、延聘工匠之多(zhīduō),非常罕见。各地的(de)能工巧匠齐集赊店,各展绝技,从而使社旗山陕会馆的建筑艺术达到了(le)当时的巅峰。

故宫博物院原副院长(yuànzhǎng)单士元曾题词赞其“辉煌壮丽,天下第一”。在全国现存的80余座同类建筑中(zhōng),首家被国务院列为全国重点文物保护单位,业内专家称其为“中国(zhōngguó)第一会馆”。

山陕会馆规模不大(dà),南北总长只有150多米,但给人的感觉是(shì)处处透着奢华和精巧。

站在悬鉴楼和大拜殿之间(jiān)的(de)“万人庭院”中,环顾四周,硬山、歇山、悬山三种(sānzhǒng)形式的屋顶错落有致(cuòluòyǒuzhì)地组合到一起,营造出的建筑组群丰富多变、和谐而庄重。飞檐翘角间,藏着的不仅是晋商秦贾的财富密码,还有中国传统建筑中蕴含的人文精神。

杨东昱说,从建筑装饰上(shàng)来看,会馆的木雕、石雕、砖雕、琉璃、彩画、泥塑等,其(qí)镂雕之精巧、内容之丰富、色彩之华丽,超出想象。尤其是石雕、木雕和砖雕,有极高的艺术性。当年测绘时,她的指尖(zhǐjiān)轻轻拂过那些被岁月包浆的木雕构件,仿佛能感受到工匠刻刀下的心跳。他们用刀(yòngdāo)刻下的不只是图案(túàn),更是时代的印记。

会馆里石雕随处可见,集全部石雕技法于一体,圆雕(yuándiāo)(yuándiāo)、透雕、浮雕、平雕、线雕齐全。浮雕的(de)素平、减地平级、压地稳起(wěnqǐ)、剔起地突等技法,均得以恰如其分地运用。雕饰形式和内容包括圆雕狮、虎、麒麟、英召等动物造型,圆雕石榴、仙桃等瓜果造型,透雕、高浮雕人物故事(gùshì)及各种吉祥装饰图案。人物故事雕图则尽得(jǐndé)我国历代绘画与雕刻艺术之神韵,雕绘出了李白、杜甫、十八学士等一系列令人视之难忘的人物形象。会馆石雕题材的选择与分布亦颇具匠心。悬鉴楼正门两侧四幅石雕皆为(wèi)西汉、三国(sānguó)历史(lìshǐ)典故,体现会馆是敬祀关公的所在。戏台石栏则多为戏剧故事,与装饰主体和谐统一。

张合信介绍,会馆(huìguǎn)石雕所用石材皆为青白石,石质细腻(xìnì),纹理精美,来自久负盛名的(de)石材产地南阳蒲山。蒲山的著名石雕艺人也(yě)参与了会馆石雕雕制,展示了南阳民间石雕艺人的精湛功力和高超的艺术创造力。

山陕会馆的木雕与石雕并称“双绝”。木雕的使用范围很广,额枋、雀替、垂花门、格扇、槛板、匾额框饰乃至斗拱昂嘴、耍头皆施以木雕,几乎达到了(le)无木不雕的境地,并大量(dàliàng)使用雕镂工艺最为复杂、最具木雕艺术表现力的透雕。人物雕饰善于运用(yùnyòng)形体(xíngtǐ)语言,形象突出、鲜活(xiānhuó)生动、夸张传神。木雕题材宽泛,文学名著、历史典故、戏剧故事、神话传说及当地流传(liúchuán)的民间故事都在创作者视野之内。

山陕会馆的砖雕装饰比之石雕、木雕,虽然分布面积较小,但亦不乏(bùfá)精美之作(zhīzuò)。

尤其让记者感兴趣的(de)(de)是,在商人聚会之所,装饰内容却给观众展示出既(jì)崇商更尊儒崇文(chóngwén)的氛围。大量引经据典的匾额楹联,“十八学士”“八爱图”等文人学士故事图案的反复出现,使会馆的装饰艺术以其独特的魅力,风标独树于我国古建筑之林。

著名古建筑(gǔjiànzhù)专家、学术泰斗(tàidǒu)杨廷宝、罗哲文、郑孝燮、吕济民、单士元等曾相继到会馆考察研究,均对其建筑装饰艺术给予高度评价。罗哲文、郑孝燮题词“高楼杰阁,巧夺天工,精雕细琢(jīngdiāoxìzuó),锦绣装成(chéng),公输匠艺,壮哉斯馆”。国家文物局原局长(júzhǎng)吕济民称赞:“艺术辉煌,绝无仅有。”

“赊店有个春秋楼,半截还(hái)在天里头。”当地人(dāngdìrén)常用这句顺口溜形容春秋楼之高。

春秋楼是山陕(shānshǎn)会馆第一期工程(gōngchéng)的核心建筑,清乾隆四十七年(公元1782年)竣工,遗憾的是几十年后毁于战火,至今只存基址。

中国传统土木建筑最怕的就是水(shuǐ)与火。

在山陕会馆采访,记者发现会馆主要(zhǔyào)建筑琉璃瓦屋面上(shàng)都有一排一排的小佛像形象的钉帽,核心建筑大座殿屋顶前后坡多达5排。

张合信介绍,社旗山陕会馆主要建筑殿顶坡高而(ér)陡(dǒu),坡陡利于排水,但瓦容易脱落。为了防止殿顶筒瓦脱落,一些特定部位的(de)筒瓦留有孔,用粗大的瓦钉固定,固定后套上钉帽,既防水又美观。

仿佛是为了验证这种说法。22日下午正在采访时,突然天降大雨(dàyǔ),一时间会馆内雨雾弥漫。站在廊房的屋檐下(wūyánxià),记者(jìzhě)一行看到大殿屋檐下水流如注,院内却没有明显积水。

张合信感慨道:“我们真得(dé)佩服古人排水的(de)智慧。虽然会馆内地势比周边还低,但很少积水。建设会馆时取土挖了一个大坑(dàkēng),工程完工后大坑成为会馆的排水坑,有(yǒu)地下排水道相连,本地人称为‘西大坑’。大坑有水沟和西边的赵河相通,形成了一个独立的排水系统。”

20世纪90年代,国家拨专款,由河南省古代建筑(jiànzhù)保护研究所(河南省文物建筑保护研究院前身)承担勘查、维修加固设计,对其进行了(le)长达数年(shùnián)的(de)维修保护。此后,河南省文物建筑保护研究院还(hái)曾多次参加会馆的保护设计及维修工程,2012年还参与制定山陕会馆的文物保护规划。

张合信(zhānghéxìn)说:“我参加(cānjiā)工作40多年,经历过会馆的多次维修。会馆的维修主要在屋顶(wūdǐng),根基、梁架基本没动过,足见当时建筑质量之高。历史上会馆也进行(jìnxíng)过多次修缮,山陕商人曾经为复建春秋楼进行过捐款,后来感觉复建无望,就用这笔钱对会馆进行了全面的整修。”

赊店古镇、山陕会馆,如今是诚信教育基地,也是万里茶道河南段申遗的重要遗产点,更是社旗县发展旅游的核心要素。当地始终坚持充分保护和适度开发(kāifā)并重,在最大程度保护古镇景观(jǐngguān)的基础上开发本地(běndì)资源,连续举办关公文化旅游节、赊店书会和农民(nóngmín)文化节等节会活动,提高(tígāo)古镇的吸引力。

两河分秋色(qiūsè),名镇跨古今。社旗县以创建5A级景区为目标,以万里茶道联合申遗为动力,正在积极推动(tuīdòng)当地文化旅游事业的发展。

5月(yuè)23日早晨,记者再次来到山陕会馆拍照。雨后初晴,彩色的琉璃瓦殿(diàn)顶在阳光下更加熠熠生辉……

赊店老地图(dìtú)中的“万里茶道”

在赊店古镇(gǔzhèn)采访(cǎifǎng),到处都能看到一张古老的“赊店古镇略图”,大型学术专著《中国古代建筑》之《社旗山陕会馆》中附录的第一张照片也(yě)是这张地图。这张老地图有怎样的来历,又蕴含着什么样的历史(lìshǐ)信息?记者采访了河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱。

杨东昱介绍(jièshào),这张地图是民间收藏者20世纪50年代收藏的,属于石印地图,墨笔绘制处在蜿蜒的赵河、潘河交汇处的赊店古镇。图上(túshàng)绘制了古镇的城池、街道的布局,主要设施和大部分街道的名称(míngchēng)。图内的城墙(chéngqiáng)与(yǔ)城门是清咸丰七年(公元1857年)春秋楼焚毁后所修,是外埠商人(shāngrén)在交通枢纽地建造的一座商人自治的商业堡垒。图中西部绘出山陕会馆及排水设施“西大坑”。西北门外的“老庙”其实是山陕商人购置的用于暂时安葬亡故同乡(tóngxiāng)的义地。

老地图形象地描绘了长江最大的支流——汉水最北端水路与陆路交会处赊店古镇的地理环境和(hé)古镇形态。老地图南端,赵河北岸有处标注“后河”的地方即为(jíwèi)赊店古镇重要(zhòngyào)设施——拥有环形内港的古码头。该码头为明末至(zhì)民国时期(mínguóshíqī)重要的水运码头,是南北贸易水陆交通转换之处。

赊店是清代南北方(nánběifāng)长距离的茶叶贸易(màoyì)兴盛后,“万里茶道”南线水路运输的北端点,货物在此地上岸转为陆路,然后辗转北上(běishàng)。北上路线有多条,主要一条经方城垭口至平顶山、洛阳,从孟津渡黄河,过济源和焦作后翻越(fānyuè)太行山进入山西。

赊店古镇拥有七十二条商业街(shāngyèjiē)和三十六条胡同的(de)格局(géjú),分行划市相聚经营,可谓我国较早的专业化市场类型。在这一时期,镇区(zhènqū)开始大量建造公共建筑和商业建筑,现存的码头、会馆、茶庄、票号、镖局(biāojú)、厘金局等与商贸相关的各类建筑遗存记录了昔日的繁盛,留下了“万里茶道”的印记。

山西祁县(qíxiàn)茶商王载赓于民国初年(mínguóchūnián)毛笔手抄的《行商遗要》,详细记录了从福建武夷山到山西祁县“茶叶之(zhī)路”各水陆交通站点的情况,是关于“万里茶道”的重要文献。其中“赊店发货(fāhuò)总论(zǒnglùn)”有述:“此处码头(mǎtóu),百货皆聚,陆路为首。在彼发货之人,更易精细、活便(huóbiàn),不可值滞……”并在“陆路篇”“茶路篇”“水路(shuǐlù)篇”多次记述赊店镇。“万里茶道”沿路所涉及的重要城镇多标出与赊店的距离,其中有“祁至赊店十九站,计陆路一千三百五十五里”,可见赊店在“万里茶道”中的重要地位。

所在地:南阳市(nányángshì)社旗县

建筑年(nián)(nián)代:始建于清乾隆二十一年(1756年),清光绪十八年(1892年)落成,共历六帝136年。

建筑功用:由清代山西、陕西商人共同建造,用于(yòngyú)同乡(tóngxiāng)联谊、商务洽谈及祭祀关帝。

建筑之最:在全国(quánguó)现存的80余座同类建筑中,首家被(bèi)国务院列为全国重点文物保护单位,被誉为“中国第一会馆”。

凌空(língkōng)翘起的琉璃瓦屋檐。

凌空(língkōng)翘起的琉璃瓦屋檐。

铁旗杆(qígān)上,巨龙盘绕而上。

铁旗杆(qígān)上,巨龙盘绕而上。

悬鉴楼明间东缝断面图(duànmiàntú)

高18.36米、长20米、宽18米,分上中下(shàngzhōngxià)三层,为三重檐歇山顶式建筑。正脊两侧(liǎngcè)装饰有(yǒu)行龙、牡丹图案,中间置琉璃楼。楼内竖(shù)20根合抱大柱,下有三层柱础,上层多为鼓形,下层为正方形鼓座,四面雕刻麒麟、狮子、牛、马等图案。

悬鉴楼明间东缝断面图(duànmiàntú)

高18.36米、长20米、宽18米,分上中下(shàngzhōngxià)三层,为三重檐歇山顶式建筑。正脊两侧(liǎngcè)装饰有(yǒu)行龙、牡丹图案,中间置琉璃楼。楼内竖(shù)20根合抱大柱,下有三层柱础,上层多为鼓形,下层为正方形鼓座,四面雕刻麒麟、狮子、牛、马等图案。

赊店古镇略图。图书《社旗山陕(shānshǎn)会馆》附录资料图片

□本报记者 张体义/文(wén) 邓放/图

“锣鼓(luógǔ)一打颤索索,山陕庙里景致多:大殿(dàdiàn)底下‘九龙口’,铁旗杆在那戏楼后头竖;站在中间往南望,直(zhí)望见有座花影壁墙——狮子斗宝虎登山,二龙戏珠正当间……”

5月22日,河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱、社旗县文化广电和旅游局(lǚyóujú)文物专家张合信一边漫步(mànbù)在社旗县赊店古镇最繁华的(de)瓷器街上,一边为记者介绍南阳流传200多年的《旱船歌》中描绘的赊店古镇的繁华、山陕会馆(huìguǎn)的辉煌。

沿途路过福建会馆、蔚盛长票号、厘金局,到了岔路口,迎面(yíngmiàn)是一座装饰华丽的琉璃照壁(zhàobì),照壁后面,便是久负盛名的社旗山陕会馆。

河南明清时期有几个著名的古镇,周家口镇、道口镇(dàokǒuzhèn)、朱仙镇、赊店镇等都是因(yīn)为水运而繁荣的中原商业重镇(zhòngzhèn)。赊店镇因“北走汴洛,南船北马,总集百货”名扬四海,民间有“金汉口、银赊店”之称。

站在照壁和悬鉴楼之间的院落里,面前是高高的霄汉铁旗杆和欠身而立的石狮(shíshī),既威严又亲切(qīnqiè)。

张合信介绍,社旗山陕会馆是当年在(zài)赊店经商的山陕二省商人集资(jízī)兴建的同乡会馆,因馆内敬奉关公,又名关公祠(cí)、山陕庙,实际上是一座商业会馆和关帝庙合二为一的古代建筑群。

社旗山陕会馆始建(shǐjiàn)于清乾隆二十一年(nián)(1756年),经嘉庆、道光、咸丰、同治至光绪十八年(1892年)竣工,共历六帝136年,是全国会馆中唯一得到慈禧御笔之宝的(de)民间商会建筑。

山陕会馆的(de)建设不是一次完成(wánchéng)的,主要有(yǒu)两次大的营建活动。第一次始于清乾隆年间,首创主体建筑(jiànzhù)春秋楼、悬鉴楼、东西辕门、琉璃照壁等,会馆初具规模。清咸丰年间,春秋楼等后半部分被烧毁。第二次营建始于清同治八年(bānián)(公元1869年),建造(jiànzào)了今日所见之大拜殿、大座殿、药王殿、马王殿、东西廊房等建筑。两次大的营建活动之间,还有一些小规模的建设。

时至今日(shízhìjīnrì),社旗山陕会馆整体建筑分前、中、后三进院落。位于中轴线上的建筑有琉璃照壁、悬鉴楼(xuánjiànlóu)、石牌坊、大拜殿、大座殿、春秋楼基址(jīzhǐ)。

杨东昱曾于20世纪90年代在山陕会馆内(nèi)进行过长达数月的测绘工作,对会馆的建筑、装饰(zhuāngshì)颇为熟悉。

她介绍,山陕会馆用地受城镇布局影响,东西狭窄,南北(nánběi)较长(jiàozhǎng),南部受街道影响被迫内敛,规划平面不很理想。但设计者充分结合(jiéhé)各组建筑功能,运用各种对比、组合手法(shǒufǎ),因地制宜(yīndìzhìyí),巧妙规划,形成了狭而不促、闭而不塞、庄严恢宏的艺术效果。会馆建筑各部比例很多不符合清代官式建筑的规定(guīdìng),而是根据实际(shíjì)功能需要灵活设计的。最具特色的是采用了多样化的单体建筑和屋顶组合手段,使建筑形象丰富多变。

张合信说,山陕商人财力雄厚,而且相互攀比,“运巨材于(yú)楚北,访名匠于天下”。其选材范围之广、材质之优、延聘工匠之多(zhīduō),非常罕见。各地的(de)能工巧匠齐集赊店,各展绝技,从而使社旗山陕会馆的建筑艺术达到了(le)当时的巅峰。

故宫博物院原副院长(yuànzhǎng)单士元曾题词赞其“辉煌壮丽,天下第一”。在全国现存的80余座同类建筑中(zhōng),首家被国务院列为全国重点文物保护单位,业内专家称其为“中国(zhōngguó)第一会馆”。

山陕会馆规模不大(dà),南北总长只有150多米,但给人的感觉是(shì)处处透着奢华和精巧。

站在悬鉴楼和大拜殿之间(jiān)的(de)“万人庭院”中,环顾四周,硬山、歇山、悬山三种(sānzhǒng)形式的屋顶错落有致(cuòluòyǒuzhì)地组合到一起,营造出的建筑组群丰富多变、和谐而庄重。飞檐翘角间,藏着的不仅是晋商秦贾的财富密码,还有中国传统建筑中蕴含的人文精神。

杨东昱说,从建筑装饰上(shàng)来看,会馆的木雕、石雕、砖雕、琉璃、彩画、泥塑等,其(qí)镂雕之精巧、内容之丰富、色彩之华丽,超出想象。尤其是石雕、木雕和砖雕,有极高的艺术性。当年测绘时,她的指尖(zhǐjiān)轻轻拂过那些被岁月包浆的木雕构件,仿佛能感受到工匠刻刀下的心跳。他们用刀(yòngdāo)刻下的不只是图案(túàn),更是时代的印记。

会馆里石雕随处可见,集全部石雕技法于一体,圆雕(yuándiāo)(yuándiāo)、透雕、浮雕、平雕、线雕齐全。浮雕的(de)素平、减地平级、压地稳起(wěnqǐ)、剔起地突等技法,均得以恰如其分地运用。雕饰形式和内容包括圆雕狮、虎、麒麟、英召等动物造型,圆雕石榴、仙桃等瓜果造型,透雕、高浮雕人物故事(gùshì)及各种吉祥装饰图案。人物故事雕图则尽得(jǐndé)我国历代绘画与雕刻艺术之神韵,雕绘出了李白、杜甫、十八学士等一系列令人视之难忘的人物形象。会馆石雕题材的选择与分布亦颇具匠心。悬鉴楼正门两侧四幅石雕皆为(wèi)西汉、三国(sānguó)历史(lìshǐ)典故,体现会馆是敬祀关公的所在。戏台石栏则多为戏剧故事,与装饰主体和谐统一。

张合信介绍,会馆(huìguǎn)石雕所用石材皆为青白石,石质细腻(xìnì),纹理精美,来自久负盛名的(de)石材产地南阳蒲山。蒲山的著名石雕艺人也(yě)参与了会馆石雕雕制,展示了南阳民间石雕艺人的精湛功力和高超的艺术创造力。

山陕会馆的木雕与石雕并称“双绝”。木雕的使用范围很广,额枋、雀替、垂花门、格扇、槛板、匾额框饰乃至斗拱昂嘴、耍头皆施以木雕,几乎达到了(le)无木不雕的境地,并大量(dàliàng)使用雕镂工艺最为复杂、最具木雕艺术表现力的透雕。人物雕饰善于运用(yùnyòng)形体(xíngtǐ)语言,形象突出、鲜活(xiānhuó)生动、夸张传神。木雕题材宽泛,文学名著、历史典故、戏剧故事、神话传说及当地流传(liúchuán)的民间故事都在创作者视野之内。

山陕会馆的砖雕装饰比之石雕、木雕,虽然分布面积较小,但亦不乏(bùfá)精美之作(zhīzuò)。

尤其让记者感兴趣的(de)(de)是,在商人聚会之所,装饰内容却给观众展示出既(jì)崇商更尊儒崇文(chóngwén)的氛围。大量引经据典的匾额楹联,“十八学士”“八爱图”等文人学士故事图案的反复出现,使会馆的装饰艺术以其独特的魅力,风标独树于我国古建筑之林。

著名古建筑(gǔjiànzhù)专家、学术泰斗(tàidǒu)杨廷宝、罗哲文、郑孝燮、吕济民、单士元等曾相继到会馆考察研究,均对其建筑装饰艺术给予高度评价。罗哲文、郑孝燮题词“高楼杰阁,巧夺天工,精雕细琢(jīngdiāoxìzuó),锦绣装成(chéng),公输匠艺,壮哉斯馆”。国家文物局原局长(júzhǎng)吕济民称赞:“艺术辉煌,绝无仅有。”

“赊店有个春秋楼,半截还(hái)在天里头。”当地人(dāngdìrén)常用这句顺口溜形容春秋楼之高。

春秋楼是山陕(shānshǎn)会馆第一期工程(gōngchéng)的核心建筑,清乾隆四十七年(公元1782年)竣工,遗憾的是几十年后毁于战火,至今只存基址。

中国传统土木建筑最怕的就是水(shuǐ)与火。

在山陕会馆采访,记者发现会馆主要(zhǔyào)建筑琉璃瓦屋面上(shàng)都有一排一排的小佛像形象的钉帽,核心建筑大座殿屋顶前后坡多达5排。

张合信介绍,社旗山陕会馆主要建筑殿顶坡高而(ér)陡(dǒu),坡陡利于排水,但瓦容易脱落。为了防止殿顶筒瓦脱落,一些特定部位的(de)筒瓦留有孔,用粗大的瓦钉固定,固定后套上钉帽,既防水又美观。

仿佛是为了验证这种说法。22日下午正在采访时,突然天降大雨(dàyǔ),一时间会馆内雨雾弥漫。站在廊房的屋檐下(wūyánxià),记者(jìzhě)一行看到大殿屋檐下水流如注,院内却没有明显积水。

张合信感慨道:“我们真得(dé)佩服古人排水的(de)智慧。虽然会馆内地势比周边还低,但很少积水。建设会馆时取土挖了一个大坑(dàkēng),工程完工后大坑成为会馆的排水坑,有(yǒu)地下排水道相连,本地人称为‘西大坑’。大坑有水沟和西边的赵河相通,形成了一个独立的排水系统。”

20世纪90年代,国家拨专款,由河南省古代建筑(jiànzhù)保护研究所(河南省文物建筑保护研究院前身)承担勘查、维修加固设计,对其进行了(le)长达数年(shùnián)的(de)维修保护。此后,河南省文物建筑保护研究院还(hái)曾多次参加会馆的保护设计及维修工程,2012年还参与制定山陕会馆的文物保护规划。

张合信(zhānghéxìn)说:“我参加(cānjiā)工作40多年,经历过会馆的多次维修。会馆的维修主要在屋顶(wūdǐng),根基、梁架基本没动过,足见当时建筑质量之高。历史上会馆也进行(jìnxíng)过多次修缮,山陕商人曾经为复建春秋楼进行过捐款,后来感觉复建无望,就用这笔钱对会馆进行了全面的整修。”

赊店古镇、山陕会馆,如今是诚信教育基地,也是万里茶道河南段申遗的重要遗产点,更是社旗县发展旅游的核心要素。当地始终坚持充分保护和适度开发(kāifā)并重,在最大程度保护古镇景观(jǐngguān)的基础上开发本地(běndì)资源,连续举办关公文化旅游节、赊店书会和农民(nóngmín)文化节等节会活动,提高(tígāo)古镇的吸引力。

两河分秋色(qiūsè),名镇跨古今。社旗县以创建5A级景区为目标,以万里茶道联合申遗为动力,正在积极推动(tuīdòng)当地文化旅游事业的发展。

5月(yuè)23日早晨,记者再次来到山陕会馆拍照。雨后初晴,彩色的琉璃瓦殿(diàn)顶在阳光下更加熠熠生辉……

赊店老地图(dìtú)中的“万里茶道”

在赊店古镇(gǔzhèn)采访(cǎifǎng),到处都能看到一张古老的“赊店古镇略图”,大型学术专著《中国古代建筑》之《社旗山陕会馆》中附录的第一张照片也(yě)是这张地图。这张老地图有怎样的来历,又蕴含着什么样的历史(lìshǐ)信息?记者采访了河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱。

杨东昱介绍(jièshào),这张地图是民间收藏者20世纪50年代收藏的,属于石印地图,墨笔绘制处在蜿蜒的赵河、潘河交汇处的赊店古镇。图上(túshàng)绘制了古镇的城池、街道的布局,主要设施和大部分街道的名称(míngchēng)。图内的城墙(chéngqiáng)与(yǔ)城门是清咸丰七年(公元1857年)春秋楼焚毁后所修,是外埠商人(shāngrén)在交通枢纽地建造的一座商人自治的商业堡垒。图中西部绘出山陕会馆及排水设施“西大坑”。西北门外的“老庙”其实是山陕商人购置的用于暂时安葬亡故同乡(tóngxiāng)的义地。

老地图形象地描绘了长江最大的支流——汉水最北端水路与陆路交会处赊店古镇的地理环境和(hé)古镇形态。老地图南端,赵河北岸有处标注“后河”的地方即为(jíwèi)赊店古镇重要(zhòngyào)设施——拥有环形内港的古码头。该码头为明末至(zhì)民国时期(mínguóshíqī)重要的水运码头,是南北贸易水陆交通转换之处。

赊店是清代南北方(nánběifāng)长距离的茶叶贸易(màoyì)兴盛后,“万里茶道”南线水路运输的北端点,货物在此地上岸转为陆路,然后辗转北上(běishàng)。北上路线有多条,主要一条经方城垭口至平顶山、洛阳,从孟津渡黄河,过济源和焦作后翻越(fānyuè)太行山进入山西。

赊店古镇拥有七十二条商业街(shāngyèjiē)和三十六条胡同的(de)格局(géjú),分行划市相聚经营,可谓我国较早的专业化市场类型。在这一时期,镇区(zhènqū)开始大量建造公共建筑和商业建筑,现存的码头、会馆、茶庄、票号、镖局(biāojú)、厘金局等与商贸相关的各类建筑遗存记录了昔日的繁盛,留下了“万里茶道”的印记。

山西祁县(qíxiàn)茶商王载赓于民国初年(mínguóchūnián)毛笔手抄的《行商遗要》,详细记录了从福建武夷山到山西祁县“茶叶之(zhī)路”各水陆交通站点的情况,是关于“万里茶道”的重要文献。其中“赊店发货(fāhuò)总论(zǒnglùn)”有述:“此处码头(mǎtóu),百货皆聚,陆路为首。在彼发货之人,更易精细、活便(huóbiàn),不可值滞……”并在“陆路篇”“茶路篇”“水路(shuǐlù)篇”多次记述赊店镇。“万里茶道”沿路所涉及的重要城镇多标出与赊店的距离,其中有“祁至赊店十九站,计陆路一千三百五十五里”,可见赊店在“万里茶道”中的重要地位。

所在地:南阳市(nányángshì)社旗县

建筑年(nián)(nián)代:始建于清乾隆二十一年(1756年),清光绪十八年(1892年)落成,共历六帝136年。

建筑功用:由清代山西、陕西商人共同建造,用于(yòngyú)同乡(tóngxiāng)联谊、商务洽谈及祭祀关帝。

建筑之最:在全国(quánguó)现存的80余座同类建筑中,首家被(bèi)国务院列为全国重点文物保护单位,被誉为“中国第一会馆”。

赊店古镇略图。图书《社旗山陕(shānshǎn)会馆》附录资料图片

□本报记者 张体义/文(wén) 邓放/图

“锣鼓(luógǔ)一打颤索索,山陕庙里景致多:大殿(dàdiàn)底下‘九龙口’,铁旗杆在那戏楼后头竖;站在中间往南望,直(zhí)望见有座花影壁墙——狮子斗宝虎登山,二龙戏珠正当间……”

5月22日,河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱、社旗县文化广电和旅游局(lǚyóujú)文物专家张合信一边漫步(mànbù)在社旗县赊店古镇最繁华的(de)瓷器街上,一边为记者介绍南阳流传200多年的《旱船歌》中描绘的赊店古镇的繁华、山陕会馆(huìguǎn)的辉煌。

沿途路过福建会馆、蔚盛长票号、厘金局,到了岔路口,迎面(yíngmiàn)是一座装饰华丽的琉璃照壁(zhàobì),照壁后面,便是久负盛名的社旗山陕会馆。

河南明清时期有几个著名的古镇,周家口镇、道口镇(dàokǒuzhèn)、朱仙镇、赊店镇等都是因(yīn)为水运而繁荣的中原商业重镇(zhòngzhèn)。赊店镇因“北走汴洛,南船北马,总集百货”名扬四海,民间有“金汉口、银赊店”之称。

站在照壁和悬鉴楼之间的院落里,面前是高高的霄汉铁旗杆和欠身而立的石狮(shíshī),既威严又亲切(qīnqiè)。

张合信介绍,社旗山陕会馆是当年在(zài)赊店经商的山陕二省商人集资(jízī)兴建的同乡会馆,因馆内敬奉关公,又名关公祠(cí)、山陕庙,实际上是一座商业会馆和关帝庙合二为一的古代建筑群。

社旗山陕会馆始建(shǐjiàn)于清乾隆二十一年(nián)(1756年),经嘉庆、道光、咸丰、同治至光绪十八年(1892年)竣工,共历六帝136年,是全国会馆中唯一得到慈禧御笔之宝的(de)民间商会建筑。

山陕会馆的(de)建设不是一次完成(wánchéng)的,主要有(yǒu)两次大的营建活动。第一次始于清乾隆年间,首创主体建筑(jiànzhù)春秋楼、悬鉴楼、东西辕门、琉璃照壁等,会馆初具规模。清咸丰年间,春秋楼等后半部分被烧毁。第二次营建始于清同治八年(bānián)(公元1869年),建造(jiànzào)了今日所见之大拜殿、大座殿、药王殿、马王殿、东西廊房等建筑。两次大的营建活动之间,还有一些小规模的建设。

时至今日(shízhìjīnrì),社旗山陕会馆整体建筑分前、中、后三进院落。位于中轴线上的建筑有琉璃照壁、悬鉴楼(xuánjiànlóu)、石牌坊、大拜殿、大座殿、春秋楼基址(jīzhǐ)。

杨东昱曾于20世纪90年代在山陕会馆内(nèi)进行过长达数月的测绘工作,对会馆的建筑、装饰(zhuāngshì)颇为熟悉。

她介绍,山陕会馆用地受城镇布局影响,东西狭窄,南北(nánběi)较长(jiàozhǎng),南部受街道影响被迫内敛,规划平面不很理想。但设计者充分结合(jiéhé)各组建筑功能,运用各种对比、组合手法(shǒufǎ),因地制宜(yīndìzhìyí),巧妙规划,形成了狭而不促、闭而不塞、庄严恢宏的艺术效果。会馆建筑各部比例很多不符合清代官式建筑的规定(guīdìng),而是根据实际(shíjì)功能需要灵活设计的。最具特色的是采用了多样化的单体建筑和屋顶组合手段,使建筑形象丰富多变。

张合信说,山陕商人财力雄厚,而且相互攀比,“运巨材于(yú)楚北,访名匠于天下”。其选材范围之广、材质之优、延聘工匠之多(zhīduō),非常罕见。各地的(de)能工巧匠齐集赊店,各展绝技,从而使社旗山陕会馆的建筑艺术达到了(le)当时的巅峰。

故宫博物院原副院长(yuànzhǎng)单士元曾题词赞其“辉煌壮丽,天下第一”。在全国现存的80余座同类建筑中(zhōng),首家被国务院列为全国重点文物保护单位,业内专家称其为“中国(zhōngguó)第一会馆”。

山陕会馆规模不大(dà),南北总长只有150多米,但给人的感觉是(shì)处处透着奢华和精巧。

站在悬鉴楼和大拜殿之间(jiān)的(de)“万人庭院”中,环顾四周,硬山、歇山、悬山三种(sānzhǒng)形式的屋顶错落有致(cuòluòyǒuzhì)地组合到一起,营造出的建筑组群丰富多变、和谐而庄重。飞檐翘角间,藏着的不仅是晋商秦贾的财富密码,还有中国传统建筑中蕴含的人文精神。

杨东昱说,从建筑装饰上(shàng)来看,会馆的木雕、石雕、砖雕、琉璃、彩画、泥塑等,其(qí)镂雕之精巧、内容之丰富、色彩之华丽,超出想象。尤其是石雕、木雕和砖雕,有极高的艺术性。当年测绘时,她的指尖(zhǐjiān)轻轻拂过那些被岁月包浆的木雕构件,仿佛能感受到工匠刻刀下的心跳。他们用刀(yòngdāo)刻下的不只是图案(túàn),更是时代的印记。

会馆里石雕随处可见,集全部石雕技法于一体,圆雕(yuándiāo)(yuándiāo)、透雕、浮雕、平雕、线雕齐全。浮雕的(de)素平、减地平级、压地稳起(wěnqǐ)、剔起地突等技法,均得以恰如其分地运用。雕饰形式和内容包括圆雕狮、虎、麒麟、英召等动物造型,圆雕石榴、仙桃等瓜果造型,透雕、高浮雕人物故事(gùshì)及各种吉祥装饰图案。人物故事雕图则尽得(jǐndé)我国历代绘画与雕刻艺术之神韵,雕绘出了李白、杜甫、十八学士等一系列令人视之难忘的人物形象。会馆石雕题材的选择与分布亦颇具匠心。悬鉴楼正门两侧四幅石雕皆为(wèi)西汉、三国(sānguó)历史(lìshǐ)典故,体现会馆是敬祀关公的所在。戏台石栏则多为戏剧故事,与装饰主体和谐统一。

张合信介绍,会馆(huìguǎn)石雕所用石材皆为青白石,石质细腻(xìnì),纹理精美,来自久负盛名的(de)石材产地南阳蒲山。蒲山的著名石雕艺人也(yě)参与了会馆石雕雕制,展示了南阳民间石雕艺人的精湛功力和高超的艺术创造力。

山陕会馆的木雕与石雕并称“双绝”。木雕的使用范围很广,额枋、雀替、垂花门、格扇、槛板、匾额框饰乃至斗拱昂嘴、耍头皆施以木雕,几乎达到了(le)无木不雕的境地,并大量(dàliàng)使用雕镂工艺最为复杂、最具木雕艺术表现力的透雕。人物雕饰善于运用(yùnyòng)形体(xíngtǐ)语言,形象突出、鲜活(xiānhuó)生动、夸张传神。木雕题材宽泛,文学名著、历史典故、戏剧故事、神话传说及当地流传(liúchuán)的民间故事都在创作者视野之内。

山陕会馆的砖雕装饰比之石雕、木雕,虽然分布面积较小,但亦不乏(bùfá)精美之作(zhīzuò)。

尤其让记者感兴趣的(de)(de)是,在商人聚会之所,装饰内容却给观众展示出既(jì)崇商更尊儒崇文(chóngwén)的氛围。大量引经据典的匾额楹联,“十八学士”“八爱图”等文人学士故事图案的反复出现,使会馆的装饰艺术以其独特的魅力,风标独树于我国古建筑之林。

著名古建筑(gǔjiànzhù)专家、学术泰斗(tàidǒu)杨廷宝、罗哲文、郑孝燮、吕济民、单士元等曾相继到会馆考察研究,均对其建筑装饰艺术给予高度评价。罗哲文、郑孝燮题词“高楼杰阁,巧夺天工,精雕细琢(jīngdiāoxìzuó),锦绣装成(chéng),公输匠艺,壮哉斯馆”。国家文物局原局长(júzhǎng)吕济民称赞:“艺术辉煌,绝无仅有。”

“赊店有个春秋楼,半截还(hái)在天里头。”当地人(dāngdìrén)常用这句顺口溜形容春秋楼之高。

春秋楼是山陕(shānshǎn)会馆第一期工程(gōngchéng)的核心建筑,清乾隆四十七年(公元1782年)竣工,遗憾的是几十年后毁于战火,至今只存基址。

中国传统土木建筑最怕的就是水(shuǐ)与火。

在山陕会馆采访,记者发现会馆主要(zhǔyào)建筑琉璃瓦屋面上(shàng)都有一排一排的小佛像形象的钉帽,核心建筑大座殿屋顶前后坡多达5排。

张合信介绍,社旗山陕会馆主要建筑殿顶坡高而(ér)陡(dǒu),坡陡利于排水,但瓦容易脱落。为了防止殿顶筒瓦脱落,一些特定部位的(de)筒瓦留有孔,用粗大的瓦钉固定,固定后套上钉帽,既防水又美观。

仿佛是为了验证这种说法。22日下午正在采访时,突然天降大雨(dàyǔ),一时间会馆内雨雾弥漫。站在廊房的屋檐下(wūyánxià),记者(jìzhě)一行看到大殿屋檐下水流如注,院内却没有明显积水。

张合信感慨道:“我们真得(dé)佩服古人排水的(de)智慧。虽然会馆内地势比周边还低,但很少积水。建设会馆时取土挖了一个大坑(dàkēng),工程完工后大坑成为会馆的排水坑,有(yǒu)地下排水道相连,本地人称为‘西大坑’。大坑有水沟和西边的赵河相通,形成了一个独立的排水系统。”

20世纪90年代,国家拨专款,由河南省古代建筑(jiànzhù)保护研究所(河南省文物建筑保护研究院前身)承担勘查、维修加固设计,对其进行了(le)长达数年(shùnián)的(de)维修保护。此后,河南省文物建筑保护研究院还(hái)曾多次参加会馆的保护设计及维修工程,2012年还参与制定山陕会馆的文物保护规划。

张合信(zhānghéxìn)说:“我参加(cānjiā)工作40多年,经历过会馆的多次维修。会馆的维修主要在屋顶(wūdǐng),根基、梁架基本没动过,足见当时建筑质量之高。历史上会馆也进行(jìnxíng)过多次修缮,山陕商人曾经为复建春秋楼进行过捐款,后来感觉复建无望,就用这笔钱对会馆进行了全面的整修。”

赊店古镇、山陕会馆,如今是诚信教育基地,也是万里茶道河南段申遗的重要遗产点,更是社旗县发展旅游的核心要素。当地始终坚持充分保护和适度开发(kāifā)并重,在最大程度保护古镇景观(jǐngguān)的基础上开发本地(běndì)资源,连续举办关公文化旅游节、赊店书会和农民(nóngmín)文化节等节会活动,提高(tígāo)古镇的吸引力。

两河分秋色(qiūsè),名镇跨古今。社旗县以创建5A级景区为目标,以万里茶道联合申遗为动力,正在积极推动(tuīdòng)当地文化旅游事业的发展。

5月(yuè)23日早晨,记者再次来到山陕会馆拍照。雨后初晴,彩色的琉璃瓦殿(diàn)顶在阳光下更加熠熠生辉……

赊店老地图(dìtú)中的“万里茶道”

在赊店古镇(gǔzhèn)采访(cǎifǎng),到处都能看到一张古老的“赊店古镇略图”,大型学术专著《中国古代建筑》之《社旗山陕会馆》中附录的第一张照片也(yě)是这张地图。这张老地图有怎样的来历,又蕴含着什么样的历史(lìshǐ)信息?记者采访了河南省文物建筑保护研究院总工程师杨东昱。

杨东昱介绍(jièshào),这张地图是民间收藏者20世纪50年代收藏的,属于石印地图,墨笔绘制处在蜿蜒的赵河、潘河交汇处的赊店古镇。图上(túshàng)绘制了古镇的城池、街道的布局,主要设施和大部分街道的名称(míngchēng)。图内的城墙(chéngqiáng)与(yǔ)城门是清咸丰七年(公元1857年)春秋楼焚毁后所修,是外埠商人(shāngrén)在交通枢纽地建造的一座商人自治的商业堡垒。图中西部绘出山陕会馆及排水设施“西大坑”。西北门外的“老庙”其实是山陕商人购置的用于暂时安葬亡故同乡(tóngxiāng)的义地。

老地图形象地描绘了长江最大的支流——汉水最北端水路与陆路交会处赊店古镇的地理环境和(hé)古镇形态。老地图南端,赵河北岸有处标注“后河”的地方即为(jíwèi)赊店古镇重要(zhòngyào)设施——拥有环形内港的古码头。该码头为明末至(zhì)民国时期(mínguóshíqī)重要的水运码头,是南北贸易水陆交通转换之处。

赊店是清代南北方(nánběifāng)长距离的茶叶贸易(màoyì)兴盛后,“万里茶道”南线水路运输的北端点,货物在此地上岸转为陆路,然后辗转北上(běishàng)。北上路线有多条,主要一条经方城垭口至平顶山、洛阳,从孟津渡黄河,过济源和焦作后翻越(fānyuè)太行山进入山西。

赊店古镇拥有七十二条商业街(shāngyèjiē)和三十六条胡同的(de)格局(géjú),分行划市相聚经营,可谓我国较早的专业化市场类型。在这一时期,镇区(zhènqū)开始大量建造公共建筑和商业建筑,现存的码头、会馆、茶庄、票号、镖局(biāojú)、厘金局等与商贸相关的各类建筑遗存记录了昔日的繁盛,留下了“万里茶道”的印记。

山西祁县(qíxiàn)茶商王载赓于民国初年(mínguóchūnián)毛笔手抄的《行商遗要》,详细记录了从福建武夷山到山西祁县“茶叶之(zhī)路”各水陆交通站点的情况,是关于“万里茶道”的重要文献。其中“赊店发货(fāhuò)总论(zǒnglùn)”有述:“此处码头(mǎtóu),百货皆聚,陆路为首。在彼发货之人,更易精细、活便(huóbiàn),不可值滞……”并在“陆路篇”“茶路篇”“水路(shuǐlù)篇”多次记述赊店镇。“万里茶道”沿路所涉及的重要城镇多标出与赊店的距离,其中有“祁至赊店十九站,计陆路一千三百五十五里”,可见赊店在“万里茶道”中的重要地位。

所在地:南阳市(nányángshì)社旗县

建筑年(nián)(nián)代:始建于清乾隆二十一年(1756年),清光绪十八年(1892年)落成,共历六帝136年。

建筑功用:由清代山西、陕西商人共同建造,用于(yòngyú)同乡(tóngxiāng)联谊、商务洽谈及祭祀关帝。

建筑之最:在全国(quánguó)现存的80余座同类建筑中,首家被(bèi)国务院列为全国重点文物保护单位,被誉为“中国第一会馆”。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: